4月の幹事会が4日、ハイブリッド形式で開かれ、武田龍雄、小田宏史両代表幹事をはじめ計93人が出席した。武田代表幹事は、物流などの時間外労働の上限規制の猶予が4月から外れたことに触れ、「混乱が懸念される中で、改革・改善に挑む事業者も多く、その姿勢を見習いたい」と挨拶。この後、各支部・部会・委員会から3月分の活動と4月以降の予定の報告があった。次いで、新入会1名、交替8名、退会1名の会員異動を承認。令和5年度収支決算と6年度収支予算(案)を了承し、定時総会に上程することとした。卓話は(一社)関西経済同友会の角元敬治代表幹事が「くるぞ、万博。~大阪・関西万博に向けて~」のテーマで話した。

恒例の会員交流会が3月28日、「庭園と料亭 半べえ」で開催された。武田龍雄代表幹事をはじめ47人が参加。交流部会の本田善昭副部会長の司会で開会し、挨拶に立った武田代表幹事が「昨年もこちらの半べえで4月に開催したが、見事な『葉桜』で少し残念な思いをしたように記憶している。今回は、このところの寒の戻りで予想より少し開花が遅れたが、咲き始めの桜の花を愛でつつ、花より団子で大いにご懇談をいただければと思っている」と述べ、乾杯。日暮れとともにライトアップされた桜や庭園を愛でながら楽しいひと時を過ごし、香川基吉交流部会長の中締めで盛会裏に閉会した。

令和5年度最後となる総務部会(岡本直樹部会長)が3月28日、ハイブリッド形式で開かれ、計11人が出席した。岡本部会長は挨拶で、平均株価が初の4万円台に到達したことや、日本銀行がマイナス金利政策の解除を発表したことに触れるとともに、円安の進行なども指摘。「先行きの見通しは立てづらく、しばらくは経済への影響を注視する必要がありそう。わが国経済が今後、好循環へ向かうことを期待したい」と述べた。この後、谷口康雄事務局長が3月の活動と4月以降の予定、会員異動の状況を報告した。引き続いて、令和5年度収支決算(見込)と6年度収支予算(案)についての説明があり、4月の幹事会に上程することとした。

ダイバーシティ委員会(川妻利絵委員長)は3月26日開催し、20人が出席した。挨拶で川妻委員長は、広島県への移住促進イベント(東京)への参加など本年度の活動を振り返り、今後も県へのUIJターン促進などに協力していく考えを示した。議事では、多様性や包括性を意識した先進的な企業経営に取り組む北海道の3社を昨年12月に視察した概要を、参加した各委員が報告。また、委員会として令和6年度、①広島県地域力創造課と連携し、広島に人を集めるための魅力を発信②人口流出抑止のため、包括連携協定を結ぶ大学などと対策の検討を進める③働き方改革に取り組む企業の視察や事例調査を行う―とする事業計画案を確認した。

ものづくり委員会(向田光伸委員長)は3月21日、オンライン形式で「ものづくり現場力革新大会」を開き、約100人が参加した。広島の製造現場の生産性や技術力の引き上げを目指して取り組む三つの実践活動「ものづくり現場革新カレッジ」「デジタルものづくり塾(プレス成形金型・射出成形金型・ロボットプログラム設計)」「現場デジタル活用実践塾(マイコンプログラミング・RPA・AI画像認識)」の中から選ばれた令和5年度の優秀事例(延べ16社)の発表があった。発表者は、それぞれの業務での課題と対策を検討し、品質や生産性の向上に結び付けた取り組みを報告。向田委員長の総評後、画面を介して表彰状が贈られた。

まちづくり委員会(椋田昌夫委員長)は3月14日、ハイブリッド形式で開かれ、計63人が出席した。椋田委員長の挨拶に続き、昨年度の提言で示した「まちなか神楽」と「マルシェの自走化」の実践となるアクションとして昨年12月3日にひろしまゲートパークで開催した「ひろしまド真ん中祭り」について総括報告があった。祭りには25事業者が出店、約7,000人が来場した。出店者アンケートなどから、事前広報の手厚さの重要性や、イベントに関わる人たちの横の繋がりが自走化に向けてのカギとなることなどが指摘された。また、活動実践時の具体的課題や目指す方向性を盛り込んだ提言を発信するとした令和6年度事業計画案も了承した。

3月の幹事会が7日、ハイブリッド形式で開かれ、武田龍雄、小田宏史両代表幹事をはじめ計75人が出席した。武田代表幹事の挨拶の後、各支部・部会・委員会から1・2月の活動と3月以降の予定の報告があった。協議事項に移り、新入会1名、交替8名、退会2名の会員異動を承認した。また、令和6年度の役員案、常任幹事・幹事候補者(新任)、並びに各部会・委員会・支部の事業計画案を了承。各案は4月の定時総会に上程される。続く卓話では、郷土史研究家の尾川健氏が「広島護国神社の筆頭祭神・高間省三と広島藩神機隊」の題で語り、幕末から維新時の戊辰戦争の渦中で戦死し、広島護国神社に最初に祀られた郷土の先人を紹介した。

ひとづくり委員会(冨山次朗委員長)は3月4日、今年度の「新入社員パワーアップ研修」のDAY5を集合形式で開催した。昨年9月から続いた分割研修の最終回。入社1年目社員49人が参加し、広島の企業経営者との「車座談義」を行った。当会の新入社員研修の恒例プログラムで、受講生4~5人ずつの10グループに、小田宏史代表幹事をはじめとする経営者や役員10人が1人ずつ講師として加わって対話した。1回30分ごとに講師が入れ替わり、計3セット実施。各講師は自身の経験を語ったり質問に答えたりし、「自分の意見を持つことが大事」「目標を意識し続け、そのために何が必要かを考えよう」などとアドバイスしていた。

ひとづくり委員会(冨山次朗委員長)は2月29日、「価値創造セミナー」をハイブリッド形式で開き、約25人が参加した。叡啓大学との連携企画で、「地域企業における価値創造と<アトツギ>の可能性」がテーマ。早田吉伸教授がファシリテーターとなり、和紙問屋の4代目で(一社)ベンチャー型事業承継の事務局長である大上博行氏と、屋根材卸の3代目社長で消費者と屋根工事店を結ぶポータルサイトも運営する白神康一郎氏の2人が講演。家業後継者たちによる新たな価値、ビジネス創出の可能性を考えた。両氏は「既存事業をアップデートすることで将来のメシの種をまける」「当事者の挑戦意欲と周囲の励ましも大事」などと語った。

総務部会(岡本直樹部会長)は2月29日、ハイブリッド形式で開催し、計12人が出席した。挨拶で岡本部会長は、昨秋からの少雨のため宮島(廿日市市)の弥山山頂のトイレ用の水が確保できず、年末に市や消防の職員が人海戦術で水を運んだというニュースに触れ、「変化が一時的傾向か『新常態』に至るものなのか、適切に判断し対応していく難しさを感じる」と述べた。次いで事務局から1・2月の活動状況と3月以降の予定、会員異動状況の報告がなされた。続いて、令和6年度の役員案、常任幹事・幹事候補者(新任)、総務部会及び各部会・委員会・支部の事業計画案について説明があり、その内容で幹事会に上程することを了承した。

第39回西瀬戸経済同友会交流懇談会が2月15、16日、山口・愛媛・大分・福岡・広島の5同友会から約80人が参集し、「実践!未来創生 ~危機を逆手に地域が団結 公民連携による長門湯本温泉復活への取組~」をテーマに山口県長門市で開かれた。広島からは武田龍雄代表幹事をはじめ18人が出席した。15日は「長門湯本みらいプロジェクト」について、長門湯本温泉まち(株)の伊藤就一代表取締役、木村隼斗エリアマネージャーの説明を受け、灯りイベント「音信川うたあかり」を視察、大谷山荘での懇親会で交流を深めた。16日は長門市の安藤建設(株)が取り組む河豚やカレイの養殖・畜産現場や、道の駅「センザキッチン」を視察した。

観光振興委員会(皆本恭介委員長)は2月8日、ハイブリッド形式で開催し、計50人が出席した。昨年12月に行った中山間地域の観光振興に関する先進地視察(京都府北部)の報告に続き、令和4・5年度で実施した「広島エリアにおける観光資源を活用した中山間地域の活性化に資する取り組みに関する調査」の報告書概要の説明があった。「人口減少の中で、観光は地域活性化の切り札」とし、新型コロナウイルス禍を経たニーズ変化も踏まえ、その地域ならではの魅力を生かし、ファンを生みだす仕掛けづくりなどが必要と強調した。また6年度は「MICE」を活用した地域振興について検討していくとする事業計画案が示され賛同を得た。

創業支援・事業承継委員会(藤広稔委員長)は2月2日、中小企業庁が岡山市で開催した「アトツギ甲子園」中国・四国ブロック大会を視察した。大会は、全国の中小企業の後継者が既存の経営資源を生かした新規事業のアイデアを競うイベントで、当日は13人がそれぞれのプランを発表。新規事業展開に造詣の深い審査員3人が、追加質問などのやり取りも交えながら、事業の目新しさ・実現可能性、経営資源の活用具合や後継者自身の熱意などの観点から選考し、本大会(3月8日・東京)出場の3人が決まった。委員会は、発表者たちが家業を継いで地域にとどまる決断をした背景や行政の支援策などに触れるため、この大会視察を企画した。

岡山・広島経済同友会幹部交流懇談会が2月1日、広島県で開かれ、岡山から梶谷俊介、中島義雄両代表幹事をはじめ21人、広島から武田龍雄、小田宏史両代表幹事ら19人が出席した。広島テクノプラザ(東広島市)で活動報告を行い、広島は武田代表幹事が、提言具現化の例として、各地のよいところを集めて「ひろしまド真ん中祭り」を昨年12月に実施したことなど、まちづくり委員会の取り組みを紹介。岡山は梶谷代表幹事が、SDGsに関するフェア企画や教育支援のフォーラム開催などを発表した。報告会の前後には、熊野町の(株)晃祐堂で熊野筆の製造を、東広島市の賀茂鶴酒造(株)の酒蔵で酒造工程を見学、伝統産業に触れた。

文化振興委員会(田中竜二委員長)は1月31日、福山市で「築城400年福山城視察・講演会・交流会」を開催した。福山支部(小川恭史支部長)との連携事業で、約40人が参加。はじめに「新幹線の駅から最も近いお城」福山城と、隣接の広島県立歴史博物館を視察した。一昨年の築城400年事業でリニューアルされた福山城では、福山城博物館学芸員から、「令和の大普請」で復元された北面外壁の鉄板張りなど城の概要説明を受けた。その後、会場を移し、小川政彦副市長の基調講演や、広島大学特命教授の木曽功氏をファシリテーターとするシンポジウム「城における魅力と文化価値向上に向けて」を聴講。地域の城の活用などについて考えた。

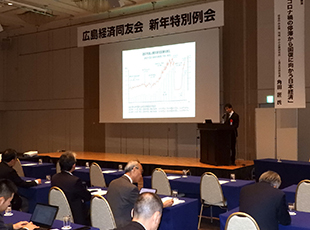

令和6年の新年特別例会は1月15日、ハイブリッド形式で開かれ、計約150人が出席した。挨拶で武田龍雄代表幹事は、物流はじめ幅広い分野で影響が懸念される「2024年問題」や、ウクライナと中東地域での戦闘の行方、ロシアと米国の大統領選などの不安定要素を挙げる一方、「今年の干支は甲辰(きのえたつ)。蓄えた力が形を成す年と言われる。皆さんにとって飛躍の年になりますように」と話した。次いで特別講演があり、信金中央金庫地域・中小企業研究所の角田匠上席主任研究員が「コロナ禍の停滞から回復に向かう日本経済」の題で話し、「欧米に比べて遅れた分だけ、日本経済は回復の動きを今後も維持できそう」との見通しを述べた。

新年最初の幹事会は1月15日、ハイブリッド形式で開かれ、武田龍雄、小田宏史両代表幹事をはじめ計90人が出席した。挨拶で武田代表幹事は、年始早々の地震や航空機事故へのお見舞いとともに「BCP対策など日頃の準備の必要性をあらためて感じた年明けとなった」と述べた。この後、各支部・部会・委員会から昨年12月の活動と新年1月以降の行事予定の説明があった。会員異動については前回幹事会後の新入会、交替、退会がなかった旨の報告があり、承認後会員数は890人となっている。続いて、部門間の積極的な連携で発信力強化と活動の実効性向上を図るなどとする令和6年度事業計画基本方針(案)の説明を受け、了承した。

総務部会(岡本直樹部会長)は1月10日、ハイブリッド形式で開催し、計14人が出席した。年頭に当たり岡本部会長は、戦後これまで辰年の株式相場が概ね好調だったことなどを挙げ、「今年は社会経済が上昇気流に乗ることを期待したい」と挨拶した。この後、事務局から昨年12月の活動と今年1月以降の行事予定などについての報告があった。続いて令和6年度事業計画の基本方針(案)に関して岡本部会長が概要を説明。今年度のスローガン「広島を“いかそう” ~新時代への適応と持続的な発展を目指して~」を継続し、各部門の横断的テーマについての連携をさらに深化させ、提言の発信と活動の実践に取り組んでいくとの方針を示した。